手づかみ食べは、赤ちゃんが自分でご飯を食べるための重要なステップ。手づかみ食べを始めるタイミングや管理栄養士監修のレシピも紹介しますので、親子で楽しく手づかみ食べを進めましょう♪

本記事でわかること

・手づかみ食べが始まる時期

・【管理栄養士監修】おすすめのレシピ

・手づかみ食べのメリットとポイント

手づかみ食べをスムーズに進めるためのコツや、安全に楽しむためのポイントもチェックしてくださいね。

記事の監修者:土屋 文乃(つちや あやの)

【経歴】

2022年 東京農業大学応用生物科学部栄養科学科 卒業

食べること、料理が大好きで管理栄養士を目指しました。

趣味は料理、パン作りや釣り、バイクなど様々です。

週末には、より美味しいパンを作るために小麦粉や砂糖、バターの種類や割合を日々研究しています。

手づかみ食べが始まる次期

赤ちゃんの手づかみ食べとは、自分の手で食べ物をつかみ口に運ぶ行動です。離乳食が進むにつれて赤ちゃんは食べ物に興味を持ち、食べることに意欲を見せるようになります。

赤ちゃんが手づかみ食べを始めるタイミングは、一般的には生後9~11か月頃の離乳食後期に入った頃が目安です。

手づかみ食べのメリット

手づかみ食べは赤ちゃんの成長に欠かせない行動で、五感を刺激し脳の発達や食への関心を育みます。また「自分で食べられた」という達成感が、自信と自己肯定感を高めることにつながります。下記の表では、手づかみ食べが五感に果たす役割を紹介。

| 五感 | 手づかみ食べが果たす役割 |

| 視覚 | 食べ物の色や形を認識する |

| 触覚 | 手で触れて温度や硬さ、感触を確認する |

| 味覚 | 口に入れて味を確かめる |

| 嗅覚 | 食べ物の香りを楽しむ |

| 聴覚 | 噛んだときの音を楽しむ |

赤ちゃんが手づかみ食べを始めるサインとは

手づかみ食べる始める目安は、食べ物に手を伸ばして触ったりしようとしたり、スプーンやおもちゃを自分でつかみ口元に運ぶ行動が見られたら。

このようなサインが見られたら、つかみやすい食材で手づかみ食べにチャレンジしてみましょう。手づかみ食べは、赤ちゃんが楽しみながら食事に興味を持つきっかけになりますので温かく見守ってください。

初の手づかみ食べにおすすめのレシピを紹介

管理栄養士が初の手づかみ食べにおすすめのレシピを紹介します!

それぞれの時期ごとに食べるものや大きさが異なるため、成長段階に応じた食材を選びましょう。

離乳食初期のレシピ

離乳食初期(生後5~6か月頃)は、つぶしがゆから始めるのがよいでしょう。その他下記の食材がおすすめです。

- じゃがいも

- さつまいも

- かぼちゃ

- にんじん

- かぶ など

ゆでてつぶすととろっとなり食べやすくなる、上記のような野菜から始めましょう!また、6か月以降は鉄欠乏性貧血予防が大切です。鉄を含む食品を使ったご飯作りや、鉄を含むベビーフードの選択も便利です。

離乳食中期のレシピ

離乳食中期(生後7~8か月頃)は、鉄分も取れるほうれん草と卵黄のおかゆがおすすめ!

▼材料

- 炊いたお米40g

- お水120g

- 卵黄1/3個

- ほうれん草10g

▼作り方

- 7倍がゆを作る

米の粒が少し残る程度につぶす - 卵を固茹でし、卵黄だけを取り出す

- ほうれん草を茹でみじん切りにする

- ①②③を混ぜれば完成

離乳食後期のレシピ

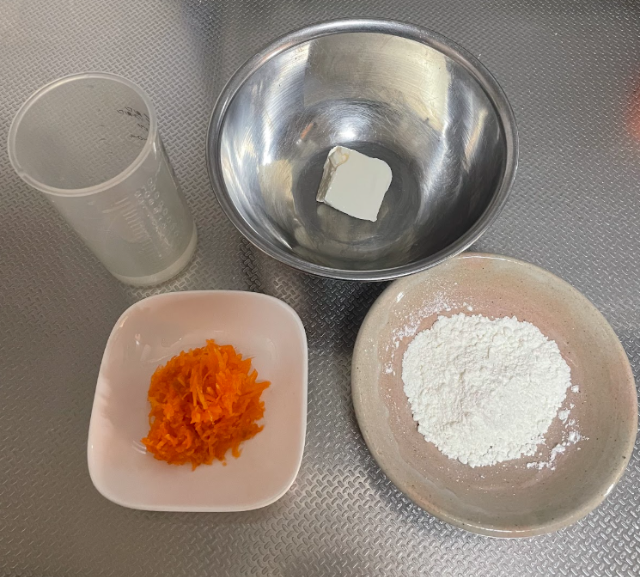

離乳食後期(生後9~11か月頃)は、手づかみ食べしやすいにんじんと豆腐のおやきです。

▼材料

- にんじん20g

- 絹ごし豆腐30g

- 小麦粉12g

- 水20g

▼作り方

- にんじんをすりおろす

- 絹ごし豆腐をボウルに入れて泡立て器などでなめらかになるまでつぶす

- ②に①と小麦粉、水を入れてよく混ぜる

- フライパンに③を食べやすい大きさにスプーンで落とし、弱火で焼く

(テフロン加工でない場合は、サラダ油小さじ1ほどを引いてから焼きましょう) - 裏面も焼く 火がしっかり通れば完成!

離乳食完了期のレシピ

離乳食完了期(生後12~18か月頃)は、ミニ鮭のムニエルです。秋鮭の大きさは、お子さんに合わせて作ってあげましょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 材料 | ・秋鮭(皮なし、骨抜き) ・小麦粉 ・油 |

| 作り方 | ①秋鮭を茹でて食べやすい大きさに切る ②①の秋鮭に軽く小麦粉をまぶして油で両面焼く |

アレルギーが出やすい食品の離乳食の進め方

食物アレルギーの発症を心配して、特定の食品の摂取開始を遅くすれば食物アレルギーの予防効果があるという科学的根拠はありません。

▼管理栄養士アドバイス

アレルギーが出やすい食品を与える場合は、最寄りの病院の診察時間内に。

また少量ずつ、赤ちゃんに異常が起きていないか確認しながらにしましょう。

アレルゲンは、その食品のタンパク質量に比例します。離乳食を始めて1か月後くらいから、小麦→柔らかく煮たうどんから始めましょう。

またパンは小麦以外にも卵や乳を含むため、アレルギー反応が出た時の判断が難しいので気をつけてください。

手づかみ食べを成功させるためのポイント

手づかみ食べを成功させるには、赤ちゃんのペースに合わせて無理なく楽しく進めることがポイント。初めての手づかみ食べがスムーズにいくよう、親子で楽しむコツや安全について紹介します。

親子で楽しむ手づかみ食べのコツ

赤ちゃんに手づかみ食べを「楽しい時間」と思ってもらうためには、親子でリラックスして取り組むことが大切です。たとえば、にんじんやバナナを食べやすい形に切ると赤ちゃんも自然と手を伸ばしてくれます。

また赤ちゃんが興味を持てるように、見た目がカラフルで手に取りやすい食材を用意するのも効果的。親が食べ物を手でつかんで食べる様子を見せると、赤ちゃんが真似をしやすいです。無理をせず赤ちゃんのペースを大切にしながら、楽しい食事の時間を作りましょう。

安全に配慮した手づかみ食べの方法

手づかみ食べを安全に進めるには、赤ちゃんが快適に過ごせる環境を整えることも重要です。赤ちゃんが座る椅子の安全ベルトをしっかり締めるなど、姿勢を安定させるのはマストまた周囲に転がりやすい小物や、口に入れてしまいそうな危険な物がないか確認することも大切です。

そばで見守りながら進めて、安心して食事を楽しめる環境を作りましょう。

手づかみ食べに関するよくある質問

手づかみ食べに関するよくある質問を紹介します。ぜひ参考にしてお役立てください。

食べこぼし対策はどうすればいい?

手づかみ食べは食べこぼしが多くなるため、事前に環境を整えましょう。防水シートや新聞紙を床に敷いたり、広範囲を覆えるお食事エプロンやスモックを使用すると掃除が楽になります。

また赤ちゃんが食べやすい高さの椅子を使い、テーブルと体の間に隙間ができないように調整すると食べこぼしが減らせます。

子どもが手づかみ食べをしてくれない時は?

手づかみ食べを嫌がるときは、無理に進めず切り上げましょう。食べ物ではなくおもちゃやカラフルなスプーンを持たせて、手を動かす習慣を促しても良いですね。親が赤ちゃんの手を優しくサポートしながら、食べ物に触れさせるのも効果的♪

楽しみながら触れる機会を増やして、少しずつ手づかみ食べに挑戦していきましょう。

手づかみ食べをすると食べ物を投げてしまうのはなぜ?

赤ちゃんが食べ物を投げるのは、物の動きや音を学んでいるからです。成長の一部なので、心配する必要はありません。

投げる頻度を減らすには、適切なタイミングで食事を切り上げるのがコツ。また、食べ物を投げないルールを繰り返し教え、食べ物の代わりに安全なおもちゃを与えると行動を切り替えやすくなりますよ。

手づかみ食べ中に食べ物を丸飲みしてしまうのは大丈夫?

赤ちゃんが食べものを丸飲みしてしまうのは、成長過程でよくあることです。ただ、喉に詰まる危険性があるので注意が必要。食材をやわらかくし一口サイズや細い形にカットすると、安全に食べやすくなります。

手づかみ食べが成長に与える影響は意外と大きい!

手づかみ食べがもたらすものは、赤ちゃんの成長に計り知れないものです。単なる食事の一部ではなく、心と体の発達にも大きく貢献します。そして試行錯誤しながら食と向き合うこの体験は、親子の絆を深める素晴らしい時間にもなります。

安心して食事ができる環境を整え、赤ちゃんの健やかな成長を支えていきましょう。