産休や育休は、正社員だけのものと思っていませんか?

実際には、パートや派遣など非正規雇用の方でも制度の対象になるケースが多く、活用できる支援も豊富にあります。

自社で行った育児中のママ対象の調査では、「休職中(育休・産休)」と回答した人が約54%、さらに専業主婦(主夫)の約半数が今後就職予定ありと回答しており、これから働くことを見据えて制度を知っておきたいという方も多いのではないでしょうか。

本記事では、パートや派遣の方でも安心して制度を利用できるように、産休・育休の基本から、手続き、支給される手当、家計の工夫までやさしく解説します。

この記事で分かること

・産休・育休の基本制度

・パート・派遣でも取得できる条件

・手続きの流れや手当の受け取り時期

産休・育休ってどんな制度?パート・派遣でも取得できるの?

「産休」「育休」は正社員だけの制度だと思われがちですが、実はパートや派遣の方でも利用できる制度です。

条件を満たせば、休業だけでなく手当も受け取ることができます。まずは、それぞれの制度の内容と、どんな働き方の方が対象になるのかを見ていきましょう。

産休(産前・産後休業)とは?

産休は、出産前後に取得できる法定の休暇制度です。体調が変化する出産前後に、安心して休めるよう設けられています。

※引用元:厚生労働省「働きながらお母さんになるあなたへ:P7より」

出産予定日の6週間前(多胎児は14週間前)から「産前休業」、出産翌日から8週間は「産後休業」が取得できます。たとえば、週3日のパート勤務でも、産休の取得実績は多数あります。

働き方に関係なく守られる権利だと覚えておきましょう。

育休(育児休業)とは?

育休は、子どもが1歳になるまで仕事を休んで育児に専念できる制度です。

※引用元:厚生労働省「育児休業制度 特設サイト(パンフレット)」

雇用保険に加入し、同じ会社で1年以上働いていれば、パート・派遣でも取得可能です。保育園に入れないなどの事情があれば、最長2歳まで延長もできます。

職場と相談すれば柔軟に対応してくれるケースも多く、育児と仕事を両立するうえで心強い支えになります。

パート・派遣・アルバイトでも産休・育休を取得できる!

雇用形態に関係なく、条件を満たせば産休・育休は取得できます。大事なのは「どんな働き方か」ではなく、「雇用期間や勤務実績」です。

たとえば、派遣社員でも就労期間が1年以上あり、今後も勤務予定があれば、手当の支給対象にもなります。

※引用元:厚生労働省「都道府県労働局雇用環境・均等部」

正しい知識があれば、誰でも制度を活用できる時代になってきています。

実際の育休・産休取得状況は?統計から見る現状

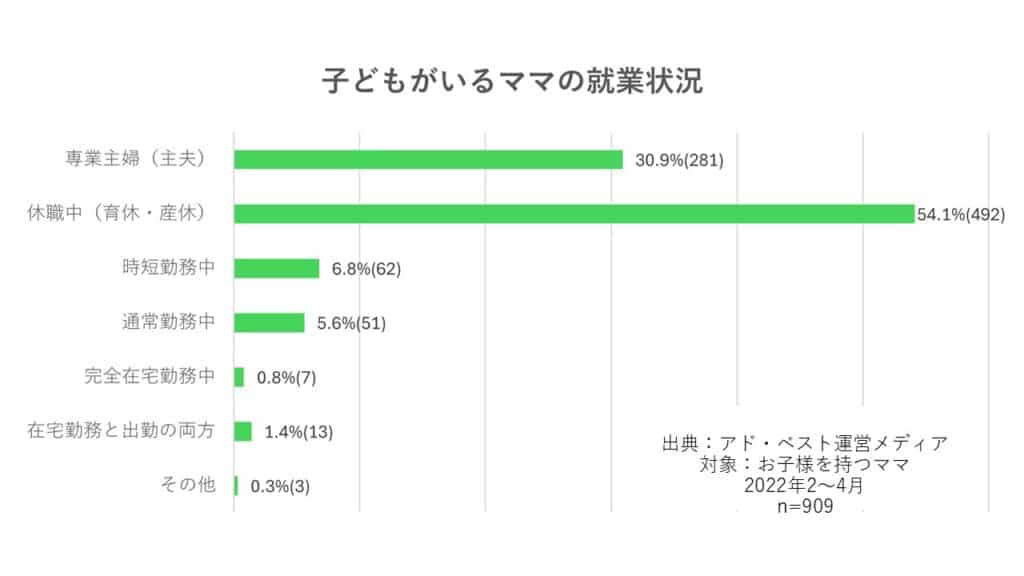

育児中のママを対象にしたアンケート調査によると、現在「休職中(産休・育休)」と回答した人が全体の54.1%(492名)と最も多く、次いで「専業主婦(主夫)」が30.9%(281名)という結果に。

一方で、「パート」や「時短勤務」など何らかの形で働いている人も約15%を占めており、子育てと仕事を両立している方が一定数いることがわかります。

この結果から、多くのママが多様な働き方の中で産休・育休を取得していることが読み取れます。

【会社向け】産休・育休の手続きのやりかた

産休や育休をスムーズに取得するためには、事前の準備と正しい手続きの流れを把握しておくことが大切です。

ここでは、勤務先に提出すべき書類や、休業に入るタイミングの注意点などをステップごとにわかりやすく解説します。

産休前にやるべきこと

産休に入る前は、職場との相談と書類提出を早めに済ませましょう。理由は、業務の引き継ぎや社内処理に時間がかかることがあるからです。

たとえば、出産予定日の6週間前(双子以上は14週間前)から産休に入れますが、取得希望日は早めに伝え、母子手帳の写しや出産予定日を証明する書類を会社に提出する必要があります。

※引用元:厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続について」

慌てないよう、早めの報告と準備が安心です。

育休開始時に必要な手続き

育休に入る際は、育児休業申出書の提出が必要です。

※引用元:厚生労働省「育児休業申出書」

これは、勤務先を通じてハローワークなどに情報を届けるための重要な書類です。

提出時期は「産後休業が終了する日まで」または「育児休業開始予定日の1か月前」が目安です。

また、育児休業給付金を受け取るために、雇用保険加入の確認も忘れずに行いましょう。

会社によっては独自の様式がある場合もあるため、事前に担当者に確認しておくと安心です。

育休中の手続き

育休中も定期的な申請が必要です。理由は、育児休業給付金が2か月ごとの申請制となっているためです。具体的には、育児休業給付金支給申請書を2か月ごとに会社経由で提出します。

また、職場復帰の予定が変わった場合は、速やかに報告が必要。休業中も一定の対応が必要なことを知っておくと安心です。

※引用元:厚生労働省「育児休業給付の内容及び支給申請手続について/7P」

【国・自治体向け】産休・育休中にもらえる手当と支給のタイミング

「産休・育休中は無給になるの?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。実は、一定の条件を満たせば国や自治体から手当を受け取ることができ、経済的なサポートが受けられます。

ここでは、2つの主な手当とその受給スケジュール、パート・派遣でも対象になるかどうかをわかりやすく解説します。

産休中にもらえるお金「出産手当金」

出産手当金は、産休中に給与の代わりとして支給される健康保険の給付金です。産休期間中は働けず収入が減るため、その補填として設けられています。

※引用元:厚生労働省「妊娠出産・母性健康管理サポート」

支給されるのは「出産予定日6週間前~産後8週間までの間に、会社を休んだ日数分」で、正社員だけでなく、健康保険に加入しているパートや派遣社員でも対象になります。

受け取りには、会社と医師の証明書類が必要になるため、申請手続きは会社の総務担当者と早めに相談しておくことが大切です。

育休中にもらえるお金「育児休業給付金」

育児休業給付金は、雇用保険から支給される育休中の生活支援金です。

| 「育児休業給付金は、雇用保険に加入している被保険者が育児休業を取得した場合に支給されるもので、育児休業中の生活を支援するための制度です」 |

※引用元:厚生労働省「『育児・介護休業法のあらまし』『雇用保険育児休業給付のご案内』より」

目的は、育児に専念する間の収入減を補うこと。

最初の6か月間は休業前の給与の67%、それ以降は50%が支給されます(上限あり)。

たとえば、雇用保険に1年以上加入し、今後も勤務予定があるパートや派遣の方でも、条件を満たせば正社員と同じく支給対象となります。

注意点として、支給は2か月ごとの申請が必要で、会社がハローワークへ届け出をする形式です。遅れがあると支給時期もズレるため、こまめな確認が重要です。

手当の受け取りまでのスケジュール

手当は申請から受給までに1〜2か月かかることが一般的です。

たとえば、出産後に書類を提出してから出産手当金の振込があるまでには、1か月以上のタイムラグが発生します。

育児休業給付金も、育休開始から実際に振り込まれるまでは申請日から2か月程度が目安です。手元資金に余裕を持たせた家計設計が安心のカギです。

パート・派遣でも手当はもらえる?

雇用保険・健康保険に加入していれば、パートや派遣でも手当を受け取れます。

たとえば、週20時間以上働いているパートの方や、派遣会社に継続して雇用されている方も対象となります。

「どうせ自分は対象外」とあきらめずに、自分の雇用条件を確認することから始めましょう。

仕事に復帰予定の専業主婦は過半数超え!

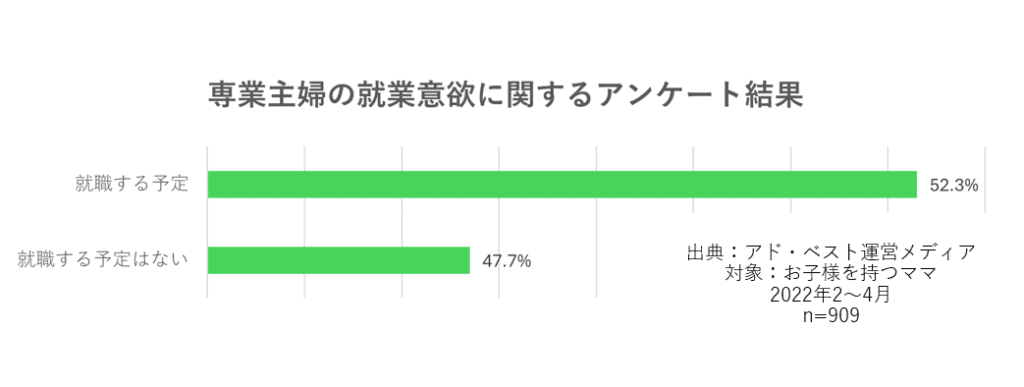

アドベストで、出産や育児を機に仕事を離れた「専業主婦(主夫)」の方々に、今後の就業についての意識調査を行いました。その結果、「今後、パートやアルバイトなど何らかの形で就職する予定がある」と回答した人は、全体の52.3%と過半数を超えました。

このことから、出産や育児を経験した後でも、「もう一度働きたい」と考える人が多いことがうかがえます。

産休・育休制度は、正社員だけでなくパートや派遣など非正規雇用の人も対象となるため、復職や再就職を検討する人にとって重要な支えとなるでしょう。

お金の不安を減らす!産休・育休中の家計の工夫と支援制度

収入が減る産休・育休中は、「この先やっていけるかな…」と不安になる方も多いのではないでしょうか。家計の工夫と活用できる支援制度を知っておけば、金銭面の不安を大きく減らすことができます。

すぐにできる節約の工夫と、国や自治体の支援制度をご紹介します。

産休・育休中の生活費が減ることへの対策

産休・育休で支給される手当は、給与よりも少なく、タイミングもずれます。収入が減る時期こそ、支出を見直すことが大切です。

まずは固定費(スマホ代・サブスク・保険など)を洗い出し、見直しできる項目がないかチェックしましょう。たとえば、格安スマホに変更したり、不要な保険を一時解約したりするだけでも、月1万円以上の節約になるケースがあります。

「一時的な見直し」と割り切って、柔軟に対応することが安心につながります。

産休・育休中に使えるお金の支援制度

公的支援を活用することで、思った以上に家計の助けになります。

育休中は育児休業給付金のほか、児童手当(月額15,000円〜)や出産育児一時金(原則50万円)なども受け取れます。

※引用元:こども家庭庁「児童手当制度」・厚生労働省「出産育児一時金の支給額・支払方法について」

さらに、自治体によっては育児用品の支給や、子育て世帯への臨時給付金などが用意されていることも。たとえば東京都では、一部区でベビー用品購入の助成(1万円〜)を実施しています。

自治体ごとの支援は「〇〇市子育て支援」などで検索すると簡単に見つかります。手当と合わせて、こうした地域のサポートもフル活用していきましょう。

安心して産休・育休を迎えるためにできること

出産や育児は、人生の大きな転機。

その時期を安心して迎えるために、産休・育休の制度は誰にとっても心強い支えとなります。

本記事では、パートや派遣といった非正規雇用の方でも制度を活用できることや、手続き・手当・支援制度のポイントをわかりやすく解説しました。

- 制度の対象は「正社員だけ」ではない

- 正しい知識と事前の準備が安心

- 困ったときは、職場や自治体に相談することも大切

「自分も取れるのかな?」という不安が、この記事を読んで「きっと大丈夫」に変わっていたら幸いです。安心して育児と向き合えるよう、一歩ずつ準備を始めていきましょう!