赤ちゃんが母乳や粉ミルク以外の食品から栄養を摂取し、大人と同じご飯が食べられるようになるためのファーストステップが離乳食。この記事を参考に、親子で一緒に楽しく取り組んでいきましょう。

この記事でわかること

・離乳食を始める時期と進め方

・離乳食完了期の目安

・野菜を使った離乳食おすすめレシピ

記事の監修者:土屋 文乃(つちや あやの)

【経歴】

2022年 東京農業大学応用生物科学部栄養科学科 卒業

食べること、料理が大好きで管理栄養士を目指しました。

趣味は料理、パン作りや釣り、バイクなど様々です。週末には、より美味しいパンを作るために小麦粉や砂糖、バターの種類や割合を日々研究しています。

離乳食はいつから始める?

赤ちゃんのご飯は、母乳・ミルク→離乳食→幼児食→おとな食へとステップアップしていきます。

離乳食を開始する適切な時期や回数の目安を紹介しますので、ここで確認しておきましょう。

離乳食開始の適切な時期

離乳食を始める目安は、生後5~6か月頃。個人差はありますが、以下の様子が見られたら開始のサインです。

- 完全に首がすわり寝返りができる

- 支えてあげると5秒以上座れる

- 手にしたものを口に持っていく

- 大人の食事の様子を見て興味を示す

- 食べ物を見せると嬉しそうにしてよだれが出る

- 哺乳反射が減り、口に指を入れても舌で押し出さない

- 授乳の時間が一定になる

離乳食の量と回数の目安

離乳食の量と回数は、赤ちゃんの成長に合わせて増やします。加えて、離乳食の固さや形状も工夫してあげるとより良いでしょう。

初期は飲み込みやすい滑らかなペースト状から始めて食べ物に慣れる練習をし、中期になると舌で潰せる程度のやわらかさが◎

| 時期 | 1日の回数 | 量の目安(1食のおかゆの量) | 食べ物の状態 |

|---|---|---|---|

| 初期 | 1回 | 1~2さじから始め徐々に増やして20~30g | 滑らかにすりつぶしたペースト状 |

| 中期 | 2回 | 1回あたり50~80g程度 | やわらかいマッシュ状、舌で潰せる固さ |

| 後期 | 3回 | 1回あたり80~90g程度 | 指で簡単につぶせる固さ、小さく切った形状 |

離乳食から幼児食への切り替わりについて

離乳食の完了期は、赤ちゃんが幼児食へとステップアップする大切な時期です。1歳半頃に奥歯が生え、噛む力がついてきたら幼児食への移行を始めましょう。

食事の幅が広がった完了期は、味付けや食材の固さを工夫すれば、大人と同じ食事を赤ちゃん用に取り分けることもできます。ここからは、そんな幼児食への移行のタイミングや、完了期以降の食事について紹介します。

離乳食から幼児食へのタイミング

1歳半頃に、赤ちゃんの奥歯(第一乳白歯)が生え始めたら、幼児食に移行していきましょう。ただ、成長には個人差があるため「奥歯が生えて噛めるようになったら」を基準に進めます。

2歳頃には奥の奥歯(第二乳白歯)が生え始め、2歳半頃には上下歯の嚙み合わせが完成し食べ物のすりつぶしができるようになります。この頃には、ほとんどの食材を食べられるようになります。

完了期以降の食事

完了期以降の食事は、大人の食事を赤ちゃん向けにアレンジしてあげられます。

| 項目 | 具体例 | ポイント |

|---|---|---|

| 食材の状態 | ・にんじん、かぼちゃはやわらかく茹でてスティック状にする ・バナナやアボカドはそのまま食べやすい形にカット | ・赤ちゃんが簡単に噛める固さに調整 ・手に持ちやすい形状を心がける ・窒息を防ぐために小さく切る ・食事中は必ず近くにいて見守る |

| 味付け | ・だしや野菜の甘味で風味をつける ・煮物は砂糖や醤油を控えて薄味に仕上げる | ・調味料を極力控える ・赤ちゃんの腎臓に負担をかけないよう塩分は控えめに ・素材本来の味を活かす |

| 工夫の仕方 | ・家族の食事から赤ちゃん用に具材を取り分ける ・煮物の具をやわらかくして赤ちゃん用に調整 | ・同じ食事を楽しむことで家族の食卓に赤ちゃんも参加させる ・大人の食事から少し手を加えて赤ちゃん用に調節する ・手づかみしやすい形状や大きさにする |

栄養バランスを意識し、1日3回(朝・昼・夜)、必要に応じて補食1〜2回を、赤ちゃんのペースに合わせてあげます。無理をせず楽しい食事の時間にしましょう。

【管理栄養士監修】野菜を使った離乳食レシピ(完了期)

離乳食の完了期(1歳〜1歳6か月頃)は、幼児食への移行期として重要な時期。この時期は、歯が生え始め、しっかりと噛んで食べられるようになってきます。

管理栄養士監修のもと、赤ちゃんが喜んで食べてくれる栄養たっぷりの野菜レシピをご紹介します。手軽に作れて、見た目も楽しい離乳食レシピで、楽しい食事の時間を作りましょう。

野菜たっぷりあんかけ

▼材料(5食分)

- にんじん 50g (大½くらい)

- 玉ねぎ 50g(1/2)

- しいたけ 50g (大きなもの2個分くらい)

- ほうれん草 70g(2束くらい)

- だしパック 1パック

- 水 200ml

- しょうゆ 小さじ1

- みりん 小さじ1 水溶き片栗粉(片栗粉大さじ1 水大さじ2)

▼作り方

- 洗って皮をむいたにんじんと玉ねぎ、軸を切ったしいたけはフードプロセッサーまたは包丁でみじん切りする。ほうれん草は根元を切って5mm〜1cmくらいに切る。

- 鍋に水とだしパックを入れ煮出す

- ②ににんじん、たまねぎを柔らかくなるまで弱火で煮る

- しいたけとほうれん草を火が通るまで加熱

- しょうゆとみりんを入れる

- 水溶き片栗粉をいれる

- よく冷ます

▼栄養成分(1食分)

| 栄養素 | 栄養成分表示 |

|---|---|

| エネルギー | 22kcal |

| たんぱく質 | 0.9g |

| 脂質 | 0.14g |

| 炭水化物 | 5g |

| 食物繊維 | 1.36g |

| ビタミンA | 118μg |

| ビタミンD | 0.04μg |

| ビタミンC | 6mg |

| 葉酸 | 40μg |

| カルシウム | 12g |

| 鉄 | 0.5g |

| 食塩 | 0.2g |

▼管理栄養士アドバイス

冷凍保存する場合は、解凍した時にとろみがなくなってしまうので、食べる直前に水溶き片栗粉を加えて加熱してください。

ほうれん草とバナナの蒸しパン

▼材料(4cmのシリコンカップ4〜5個分)

- ほうれん草60g

- バナナ60g

- 調製豆乳35g

- 米粉(ミズホチカラ)50g

- ベーキングパウダー(アルミフリーと書いてあるものが安心です!)2.5g

▼作り方

- ほうれん草の根元に十字の切り込みを入れ、よく洗い沸騰した湯で2〜3分茹でる

- 水にさらしてから、絞って水気をとる

- バナナの皮を剥く

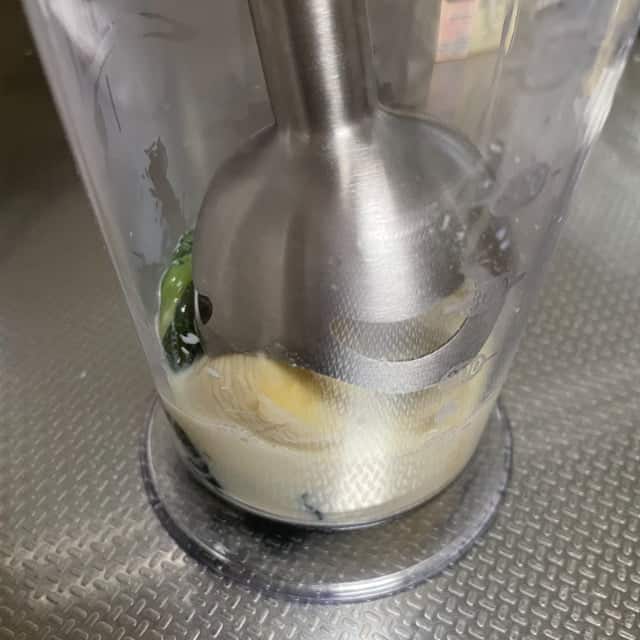

- ハンドブレンダーやフードプロセッサーで、②③と豆乳をよく混ぜる

- 米粉とベーキングパウダーをあらかじめ混ぜておき、④に入れる

- シリコンカップに⑤をいれ、平らになるよう何度か落とす

- 蒸し器にいれ、中火で10分〜15分蓋をして加熱

- 竹串をさして、生地がついてこなければ完成

▼栄養成分(5個に分けたときの1個分)

| 栄養素 | 栄養成分表示 |

|---|---|

| エネルギー | 54kcal |

| たんぱく質 | 1.26g |

| 脂質 | 0.28g |

| 炭水化物 | 11.6g |

| 食物繊維 | 0.6g |

| ビタミンA | 43μg |

| ビタミンD | 0.04μg |

| ビタミンC | 6.2g |

| 葉酸 | 31μg |

| カルシウム | 20g |

| 鉄 | 0.4g |

| 食塩 | 0.02g |

▼管理栄養士アドバイス

薄力粉を使う場合→米粉の110%ほどの量(60g)に変更する。

卵を使う場合→卵は½個入れ、豆乳は20gに変更する。

牛乳を使う場合→豆乳と同じ分量で。

蒸し器がない場合→フライパンに厚手のクッキングペーパーを3枚敷き、カップの半分ほどの水を入れて蒸す。

茹でたほうれん草をしっかり絞って水気を切りましょう。

離乳食に関するよくある質問

離乳食に関するよくある質問をピックアップしました!

離乳食はいつから始めればいいの?

離乳食を始める適切なタイミングは、生後5~6か月頃。この時期は消化器官が発達し始め、食べ物を飲み込む力がついてくるためです。人の食事に興味を示したり、手を口に運ぶ動作も増えてきます。

離乳食を始める際は、赤ちゃんの様子をしっかりと観察しましょう。

初めての離乳食は何をあげればいいの?

初めての離乳食は、10倍がゆなどの滑らかにすりつぶしたペースト状の食べ物がおすすめです。

1さじずつ少量から始め、赤ちゃんの反応を見ながら進めましょう。

離乳食の進め方の目安は?

離乳食は初期(生後5〜6か月)中期(生後7〜8か月)後期(生後9〜11か月)と段階的に進めます。

それぞれの時期に合わせて回数や量、食材の形状を調節しましょう。

離乳食を嫌がる場合はどうすればいい?

赤ちゃんが離乳食を嫌がる場合は無理に、無理に食べさせず数日開けて再挑戦するのがおすすめです。

食材を変えたり、親が楽しそうに食べる様子を見せたりするのも効果的。

離乳食の保存方法は?

離乳食は小分けにして冷凍保存すると便利です。市販で売られている製氷皿や保存容器を使い、1週間以内を目安に使い切りましょう。

解凍後は再冷凍せず、その日のうちに使い切ります。

離乳食のスタートは赤ちゃんの消化器官が成長したタイミングに!

赤ちゃんの消化器官が成長したタイミングが、離乳食のスタート時期。消化器官の発達に合わせて進めることで、赤ちゃんの負担を軽減でき、咀嚼力を養うことにもつながります。

また離乳食の進め方や工夫を通じ、赤ちゃんの成長を間近で感じられることは、親にとってもかけがえのない時間です。無理をせず赤ちゃんのペースに合わせながら、家族みんなが笑顔になれる楽しい食卓を作りましょう。